南開諾布仁波切開示分享—我們成為運動本身

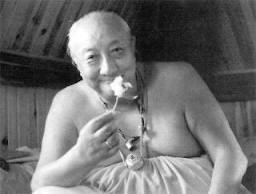

圖:大圓滿成就者-頂果欽哲仁波切

將意識逐漸滲透到身、語、意的各個層面,最終達到大圓滿中所謂的「勝觀」毘婆奢那(朗通),即更高的證悟狀態。在這裡,對「勝觀」一詞的理解與顯宗體系中的理解不同。在大圓滿中,更高(朗)的證悟(通巴)並非僅僅在於觀察「一條在清澈湖水中游動,或躍出水面的魚」——這是顯宗體系中常用的比喻。

當這條「魚」突然浮出水面時,我們並不像漁夫那樣坐在水邊觀察它的運動,就像在「止」 shamatha修持時那樣。現在,我們體驗到我們與它的合一,因此,觀察者和被觀察者之間沒有任何區別。

我們本身已經成為體驗;外在與內在融攝,超越了二元。因此,「勝觀」成為一種將當下覺知與運動融攝的過程。在這種融和中,覺知與運動的差異消失了。

我們不會因為決定做某件事而運動;這是二元的行為,限制了我們的自由。但透過將心與行動融攝,我們便成為運動本身。行動變得自發,而不再由念頭或意圖所驅動。但同時,它並非盲目或無意識的;它蘊含著活力和充分的覺知。持明者 Vidyadharas 的舞蹈不僅僅是一種自發的能量遊戲。它也是一場「覺知之舞」。

大圓滿對「行」沒有任何限制或規則,因此行為本身沒有任何禁忌。大圓滿之道在於將覺知融入每一個行動中,而修行者所追求的一切,都是他真實覺知的顯現。覺知與意念並非相互衝突,而是相互協作。

慈悲,或菩提其塔,是禪觀的自然結果,而非理性思考的產物。但這只有當我們處於禪觀狀態時才會如此。

明覺(Rigpa)狀態超越了業力的因果法則,超越了善惡的範疇,但我們平常的二元思維仍受制於這些法則。本來清淨的明覺超越了一切利己主義的動機,由此而生的一切行為都是自圓滿。但是,如果我們只是自豪地宣稱:「我處於本覺狀態!」然後隨心所欲,為所欲為,放任自己所有的軟弱和慾望,那麼,我們只是自欺欺人,最終必然會承受這些行為的業力果報。

想像自己處於某種狀態,並不代表真的處於其中。大圓滿的唯一原則是保持正念。大圓滿教導我們要為所有行為負責;這意味著要保持覺知。我們時時刻刻覺知自己的行為及其後果。運動與執著截然不同,因為後者恰恰以缺乏覺知為特徵。

南開諾布仁波切

▪️朗通 Lhag mthong(ལྷག་མཐོང)藏語(梵語:vipaśyanā):勝觀